El mito fundacional de Spotify siempre ha sido el de una revolución musical democrática. Un espacio donde los algoritmos dictarían qué canción merecía ser escuchada, no los ejecutivos de radio ni los departamentos de marketing de las majors. Pero una nueva demanda colectiva en Estados Unidos está poniendo ese relato en jaque. La acción legal acusa a Spotify de operar un sistema de “payola moderna”, disfrazado de recomendación personalizada, en el que artistas y sellos pagan (directa o indirectamente) por aparecer en las listas más influyentes y en las recomendaciones algorítmicas.

La demanda, presentada el 5 de noviembre en Nueva York por Genevieve Capolongo, una usuaria de la plataforma, acusa a Spotify de prácticas engañosas, publicidad falsa y enriquecimiento injusto. El caso no proviene de un artista descontento, sino de una consumidora que asegura haber sido inducida a pagar por un servicio bajo falsas promesas de personalización. Según la demanda, Spotify “explotó la confianza de los usuarios” al promocionarse como una plataforma que ofrece recomendaciones basadas en gustos individuales, mientras en realidad “vende esas recomendaciones al mejor postor”.

De la radio al algoritmo: la evolución del “pay-for-play”

El término payola se acuñó en la década de 1950, cuando se descubrió que sellos discográficos pagaban a DJs y estaciones de radio para que pusieran ciertos discos. El escándalo provocó audiencias en el Congreso de Estados Unidos y cambió las reglas del juego: desde entonces, las emisoras deben declarar públicamente cuando se les paga por emitir un tema.

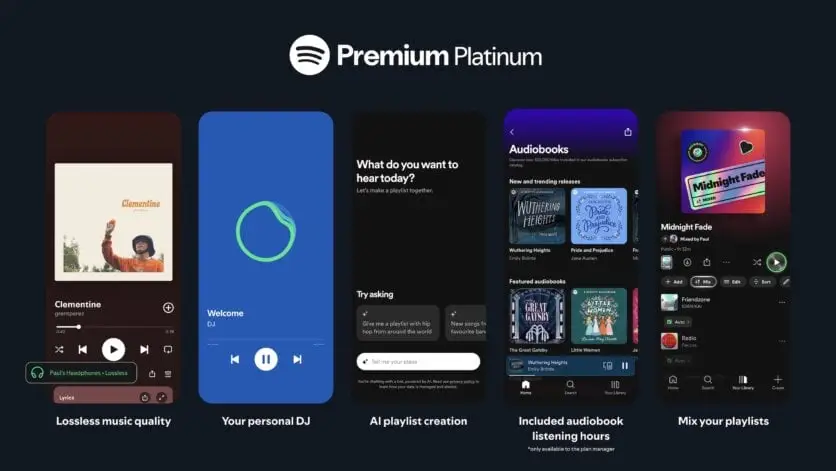

Setenta años después, el ecosistema ha cambiado, pero las preguntas son inquietantemente similares. En el centro del debate actual está Discovery Mode, una herramienta que Spotify lanzó en 2020 y que permite a artistas y sellos impulsar determinadas canciones en el algoritmo a cambio de aceptar menores regalías. Es decir, el artista no paga con dinero directo, sino con una reducción en el pago que recibe por cada reproducción.

Para muchos críticos, se trata de un “pago encubierto por visibilidad”. Y aunque Spotify insiste en que el programa está claramente divulgado y que solo afecta a contextos limitados como Radio, Autoplay y algunas listas automáticas, el público no es informado cuando una canción aparece gracias a esa promoción. En otras palabras, el oyente no sabe cuándo una recomendación es genuinamente algorítmica o cuándo está impulsada por intereses comerciales.

La acusación: publicidad engañosa y falta de transparencia

La demandante Genevieve Capolongo, una usuaria que se describe como fan de artistas independientes como Próxima Parada o Julia Cooper, asegura que el sistema de recomendaciones la bombardeaba con artistas de grandes sellos como Drake, Justin Bieber o Zach Bryan, sin reflejar sus hábitos de escucha reales.

En su denuncia, Capolongo sostiene que Spotify la llevó a creer que su experiencia era personalizada cuando, en realidad, los algoritmos estaban condicionados por acuerdos comerciales ocultos. La queja enfatiza que la compañía ofrece solo una advertencia genérica (“las consideraciones comerciales pueden influir en nuestras recomendaciones”), pero nunca especifica qué canciones están siendo promovidas ni en qué condiciones.

“Sin esa especificidad, los usuarios no pueden distinguir entre una recomendación orgánica y una publicidad encubierta”, afirma la demanda.

Además, los abogados alegan que la dominancia de los artistas de grandes discográficas en las playlists más populares demuestra la existencia de un sesgo estructural en favor de quienes tienen acuerdos de licencias más lucrativos con Spotify. La acusación sugiere que estos sellos aprovechan su poder de negociación para obtener una posición preferente en el algoritmo.

Spotify responde: “Las acusaciones son un sinsentido”

Spotify, por su parte, ha calificado la demanda de “nonsense”. En un comunicado enviado a Billboard, un portavoz de la compañía aseguró que los demandantes “malinterpretan por completo” cómo funciona Discovery Mode y que el programa “no compra reproducciones ni afecta las listas editoriales”.

La empresa sostiene que todo está debidamente explicado en su web y en la aplicación, y que los artistas, tanto de grandes compañías como independientes, utilizan el sistema de forma voluntaria para dar visibilidad a nuevas canciones en contextos específicos.

Sin embargo, la defensa técnica no resuelve la cuestión central del caso: ¿puede un servicio de streaming que se publicita como neutral y personalizado vender espacio dentro de su algoritmo sin que los usuarios lo sepan?

Un modelo de negocio bajo escrutinio

Desde su salida a bolsa en 2018, Spotify ha construido su éxito sobre una promesa dual: ofrecer a los consumidores acceso ilimitado a la música y a los artistas una oportunidad de llegar a nuevos oyentes sin intermediarios tradicionales. Pero ese equilibrio se ha vuelto cada vez más precario.

El problema de fondo es económico. Spotify paga más del 70% de sus ingresos a titulares de derechos, y su gasto operacional es altísimo, lo que deja márgenes estrechos. Para mejorar su rentabilidad, la empresa ha apostado por servicios B2B, como campañas promocionales, herramientas de marketing para artistas y programas de visibilidad pagada. Discovery Mode encaja perfectamente en esta estrategia: una fuente adicional de ingresos indirectos sin modificar las tarifas al consumidor.

No obstante, este modelo plantea un dilema ético. Al monetizar el acceso al algoritmo, Spotify convierte la visibilidad en un espacio publicitario encubierto. Y aunque los artistas pagan con regalías reducidas en lugar de dinero, el principio es el mismo: quien puede permitirse renunciar a ingresos inmediatos obtiene una ventaja sobre quien no puede hacerlo.

En consecuencia, los artistas independientes quedan nuevamente en desventaja frente a los grandes sellos, que disponen de catálogos y presupuestos que les permiten jugar con esas variables sin poner en riesgo su viabilidad.

La ilusión de la personalización

El gran poder de Spotify, y de todas las plataformas de streaming, reside en su capacidad para dar forma al consumo. Las playlists y recomendaciones no solo reflejan preferencias: las crean.

El algoritmo funciona como un intermediario invisible entre el usuario y el mercado. Pero cuando ese intermediario se ve influido por incentivos económicos, la frontera entre recomendación y publicidad se difumina.

La demanda de Capolongo señala este punto con precisión: Spotify se promociona como una plataforma “hecha para ti, contigo”, con listas como Discover Weekly o Daily Mix que prometen una experiencia única para cada usuario. Pero si esas listas incluyen canciones promovidas por acuerdos comerciales, la personalización se convierte en una ilusión.

Este no es un problema menor. La confianza del usuario en la neutralidad del algoritmo es esencial para el modelo de suscripción. Si se demuestra que las recomendaciones están sesgadas, Spotify podría enfrentarse a un riesgo reputacional significativo, además de eventuales sanciones legales por publicidad engañosa.

Una industria atrapada en su propio sistema

La controversia también refleja una tensión más amplia en la industria musical. Desde la consolidación del streaming, la visibilidad se ha convertido en el recurso más escaso. En una plataforma donde se suben más de 120.000 canciones a diario, destacar sin apoyo promocional es casi imposible.

Por eso, tanto las majors como los artistas independientes han recurrido a estrategias cada vez más agresivas para “jugar con el algoritmo”. Desde el uso de bots para inflar reproducciones hasta la contratación de agencias que ofrecen “consultorías” para posicionar temas en playlists, el mercado del playlisting se ha convertido en un negocio paralelo multimillonario.

El propio texto de la demanda menciona reportes que estiman que colocar una canción en una playlist popular puede costar entre 2.000 y 10.000 dólares, dependiendo del alcance. Otras prácticas incluyen el pago de supuestas “tasas de escucha” o “consultorías” de apenas 100 dólares para que los curadores de Spotify consideren un tema.

Aunque Spotify afirma no tolerar tales prácticas, el hecho de que existan demuestra la percepción generalizada de que la plataforma es susceptible a la influencia del dinero. Y esa percepción es, en sí misma, una amenaza para la credibilidad del servicio.

El precedente legal y político

No es la primera vez que Spotify enfrenta acusaciones de este tipo. En 2021, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EEUU solicitó información sobre Discovery Mode, expresando su preocupación de que el programa “podría desencadenar una carrera hacia el fondo”, en la que los artistas se vean obligados a aceptar menores regalías para no quedar rezagados.

Además, el caso llega en un momento en que la empresa enfrenta otras demandas. Días antes, otra acción colectiva acusaba a Spotify de permitir el fraude masivo de reproducciones mediante bots, lo que distorsiona las métricas de popularidad y desvía ingresos de artistas legítimos.

En conjunto, estas causas podrían abrir un frente judicial y regulatorio más amplio contra las plataformas de streaming, similar al escrutinio que enfrentaron las redes sociales en materia de transparencia algorítmica. Si un tribunal determina que Discovery Mode equivale a publicidad no declarada, las implicaciones podrían extenderse a todo el ecosistema digital, desde TikTok hasta YouTube Music.

Entre la visibilidad y la integridad

El debate sobre Discovery Mode plantea un dilema que va más allá del caso Spotify: ¿qué significa “descubrir” música en la era del algoritmo?

En teoría, el streaming debía democratizar el acceso: cualquier artista, desde su dormitorio, podía alcanzar audiencias globales. En la práctica, la atención sigue concentrada en un número reducido de canciones y artistas, en su mayoría de las tres grandes discográficas (Universal, Sony y Warner).

El sistema de recomendación, diseñado para maximizar la retención del usuario, tiende a reforzar patrones de éxito ya existentes: lo popular genera más reproducciones, lo que alimenta el algoritmo y produce aún más visibilidad. Cuando a esa dinámica se suman incentivos económicos, la brecha entre el mainstream y el underground se agranda.

El resultado es una industria en la que la independencia sigue siendo teóricamente posible, pero prácticamente improbable. Los artistas que no pueden costear campañas, ni renunciar a regalías, quedan confinados a los márgenes del algoritmo, invisibles para el público promedio.

El argumento de Spotify: “Todos pueden participar”

Spotify defiende su posición argumentando que Discovery Mode está abierto tanto a artistas independientes como a sellos, y que muchos músicos emergentes lo usan para dar visibilidad a sus lanzamientos. Según la compañía, no se trata de un sistema de pago sino de una herramienta opcional de promoción, equivalente a invertir en publicidad en redes sociales.

Pero la clave del debate no es quién puede usar la herramienta, sino quién puede permitirse hacerlo sin comprometer su sostenibilidad económica. Para un artista con millones de reproducciones, una reducción del 10% en sus regalías puede ser asumible; para uno con apenas unos miles de oyentes, puede significar la diferencia entre continuar o abandonar la carrera.

Además, la transparencia sigue siendo el punto débil. Si Spotify realmente quiere convencer al público y a los reguladores de que no hay engaño, debería marcar claramente cuándo una canción ha sido impulsada por Discovery Mode o por acuerdos comerciales, de la misma forma en que YouTube indica cuándo un video contiene contenido promocionado.

El riesgo para el futuro del streaming

La demanda de Capolongo podría parecer, a primera vista, un caso aislado. Pero en realidad toca una fibra sensible del modelo de negocio del streaming: la confianza.

Spotify no solo vende acceso a música; vende la promesa de que sus algoritmos entienden a cada usuario y le ofrecen una experiencia auténticamente personalizada. Si los tribunales o la opinión pública llegan a percibir que esa promesa es falsa, la compañía podría enfrentar un golpe similar al que sufrió Facebook tras el escándalo de Cambridge Analytica: una pérdida de legitimidad basada en la manipulación del algoritmo con fines comerciales.

En el mejor de los casos, la empresa se verá forzada a aumentar la transparencia sobre cómo se construyen sus playlists y cómo se determina la exposición de los artistas. En el peor, podría tener que reestructurar su sistema de recomendaciones para cumplir con futuras regulaciones sobre publicidad encubierta y manipulación algorítmica.

La payola nunca muere, ¿solo cambia de formato?

El caso Capolongo vs. Spotify no es solo una demanda de consumidores; es un espejo de las tensiones estructurales del negocio musical digital. La payola ya no se paga en sobres marrones a DJs, sino en puntos porcentuales de regalías y en variables de código que determinan qué canción se reproduce después.

El streaming prometió transparencia, meritocracia y un acceso equitativo a la audiencia global. Pero, como demuestra este litigio, la economía de la atención sigue obedeciendo a las mismas leyes de siempre: quien puede pagar (de una forma u otra) manda.

La cuestión que ahora deben responder los tribunales, y quizás, en el futuro, los legisladores, es si los consumidores tienen derecho a saber cuándo la música que escuchan ha sido promovida por dinero.